普及型II の誕生

普及型Ⅱは「普及型 I」と共に沖縄伝統空手の普及・発展のために、初心者向けの平易な型の創作を目的として、1941年に当時の県知事によって空手道専門委員会が組織され、那覇手系の宮城長順師範が創作した型です。(普及型Ⅰは首里・泊手系の長嶺将真が創作してます)。様々な流派や道場の派生によって、戦術や形が多様化していく中で、どの流派や道場においても、基本的な統一の型として教育の場でも一貫した指導が行えるように作られました。 普及型は前後左右への方向転換や、突き・蹴り・受けの基本形を一通り習得することができます。 一般的には普及型1を習得した後に、学ぶべき型とされてます。 ※参考記事 空手の基本「普及型Ⅰ」を図解でわかりやすく解説!分解図付き

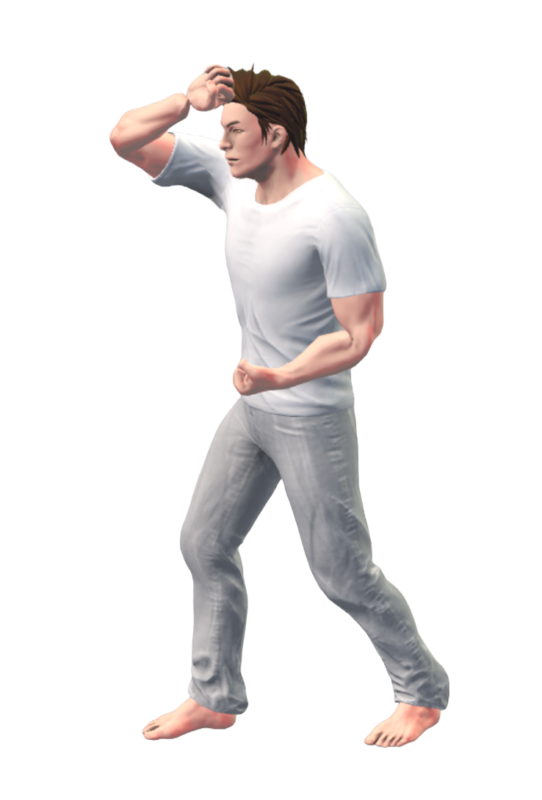

ただ、共通の型として作られたこの普及型も、道場によって多少の違いが生じているのも事実です。 ここでは一つの例として、普及型IIを図解で説明していきます。 道場によっては、ちょっとした形の違いや、ここで説明している突きや構え等の呼称も違ったりする筈ですので、一つの参考例として稽古にお役立てください。

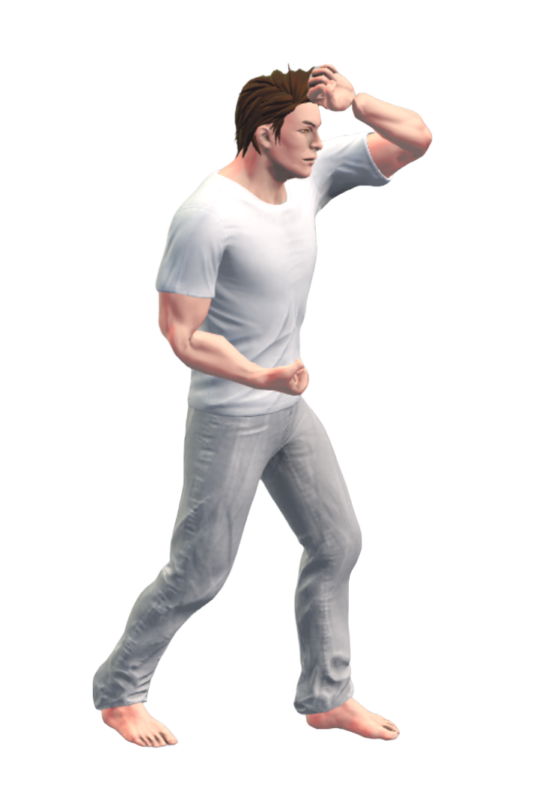

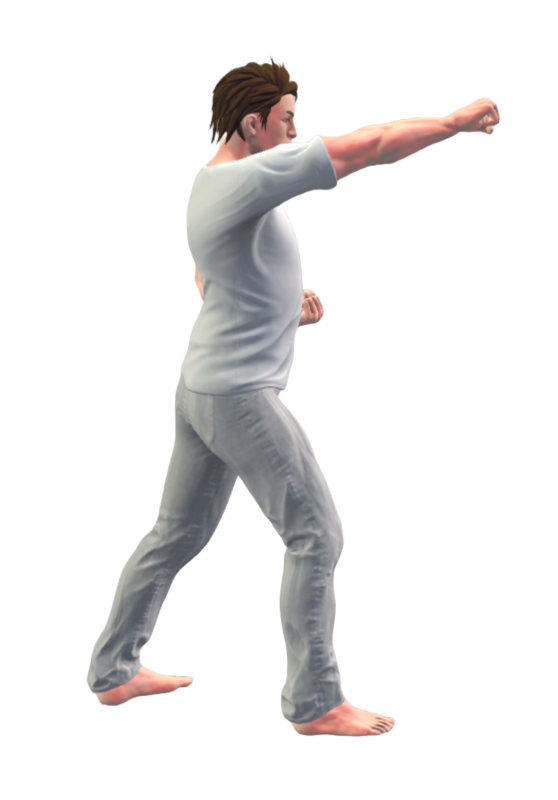

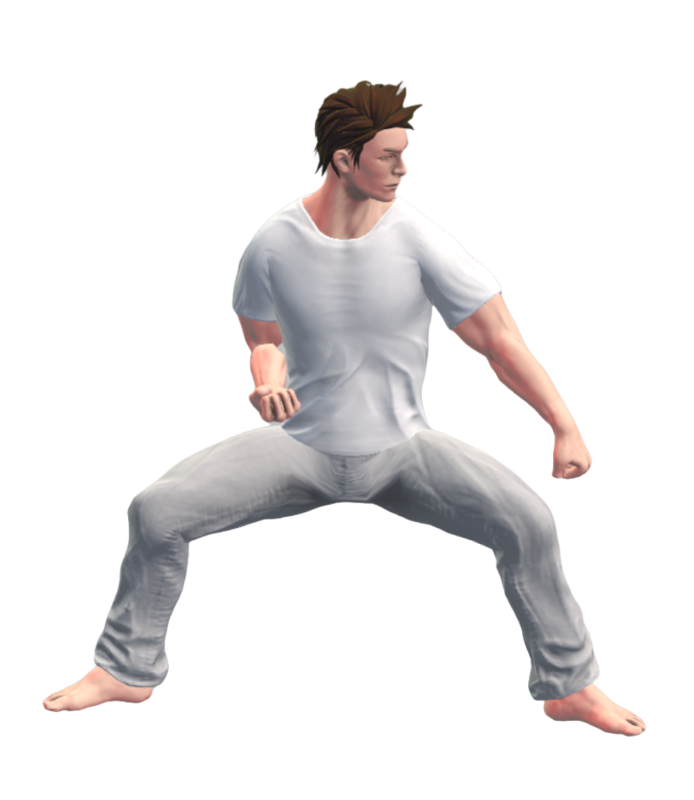

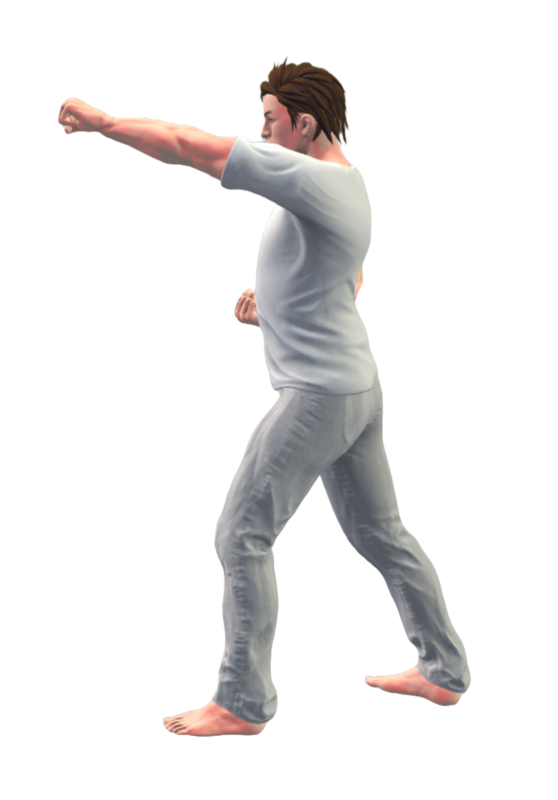

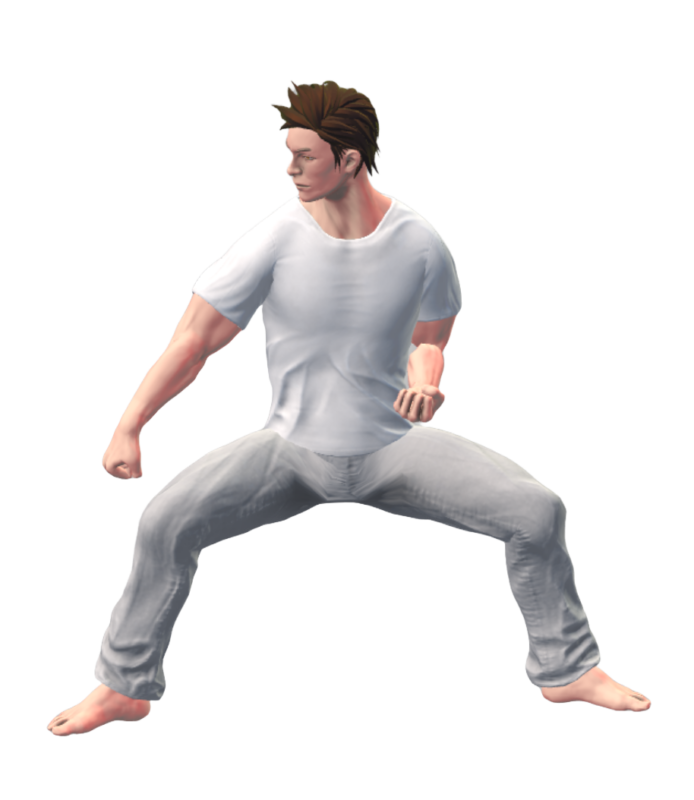

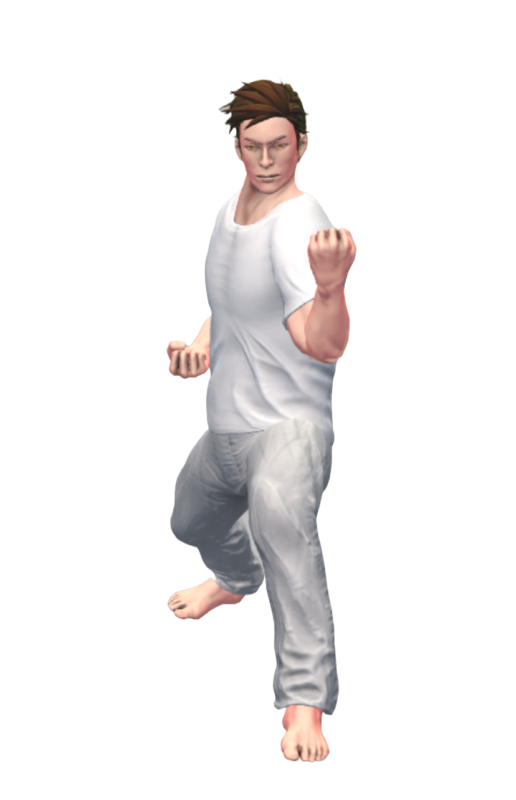

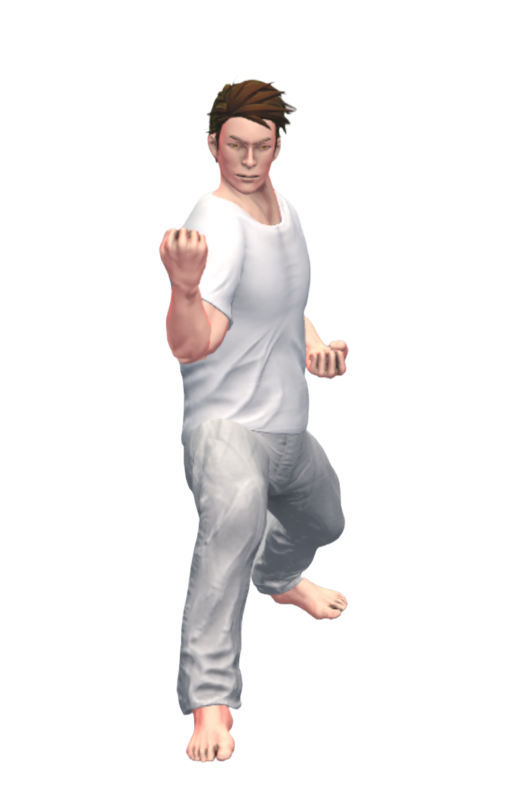

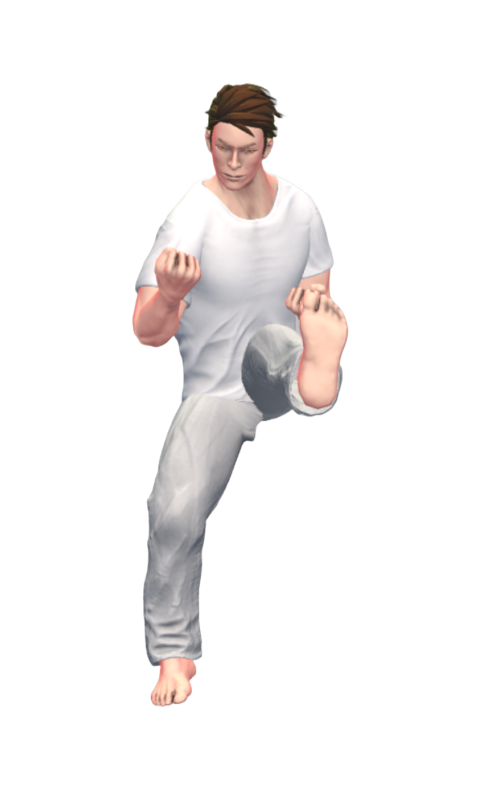

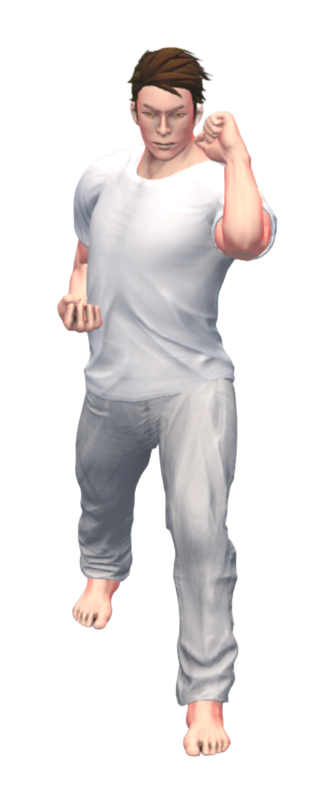

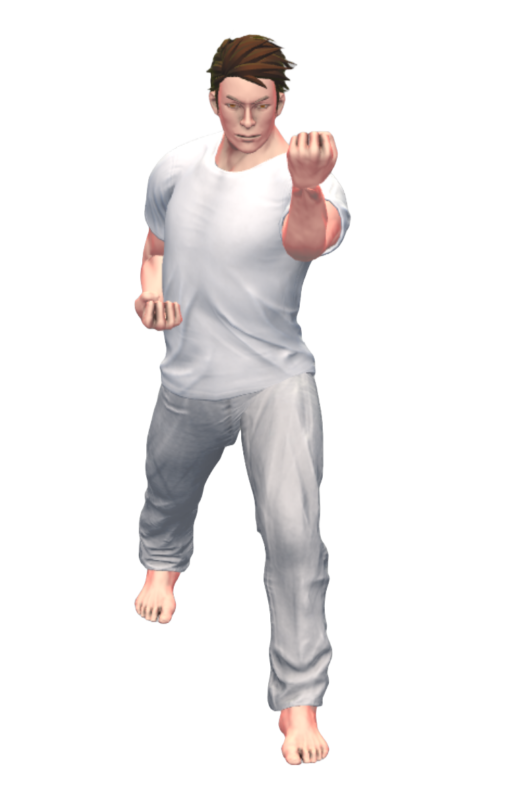

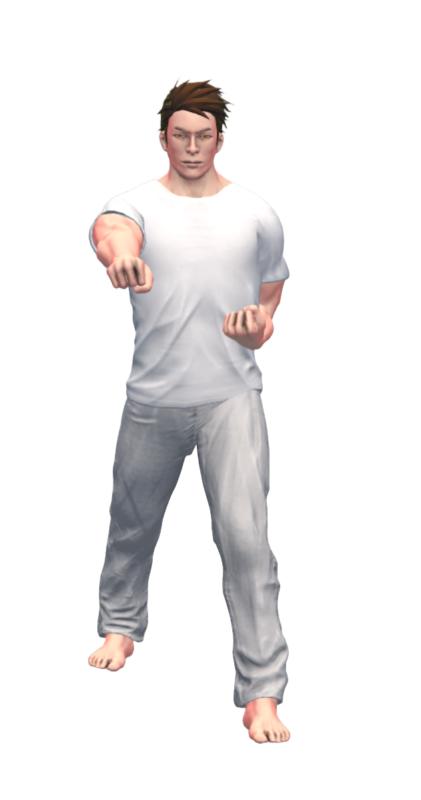

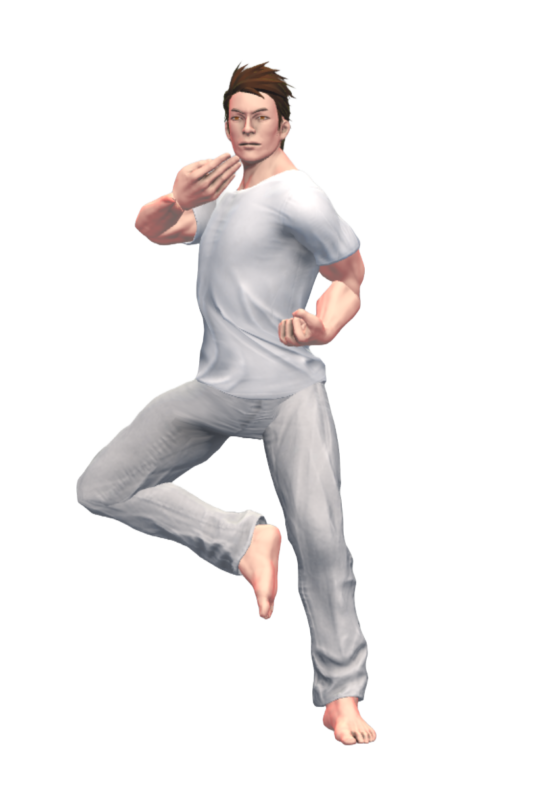

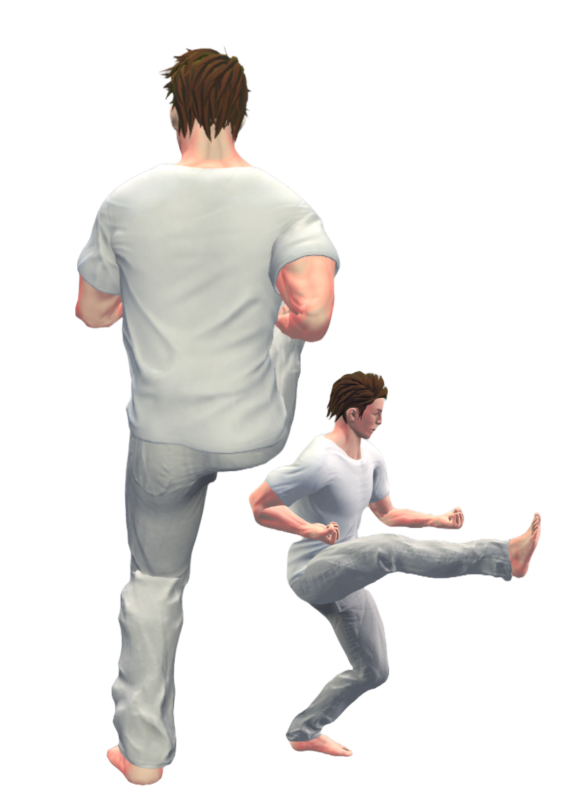

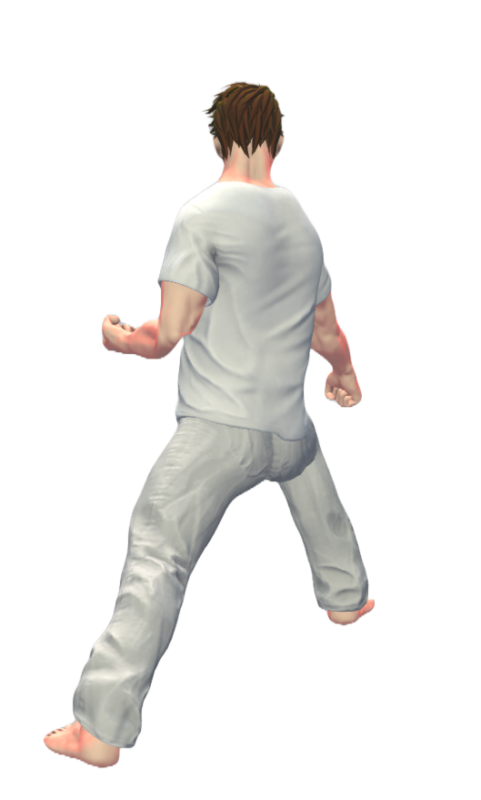

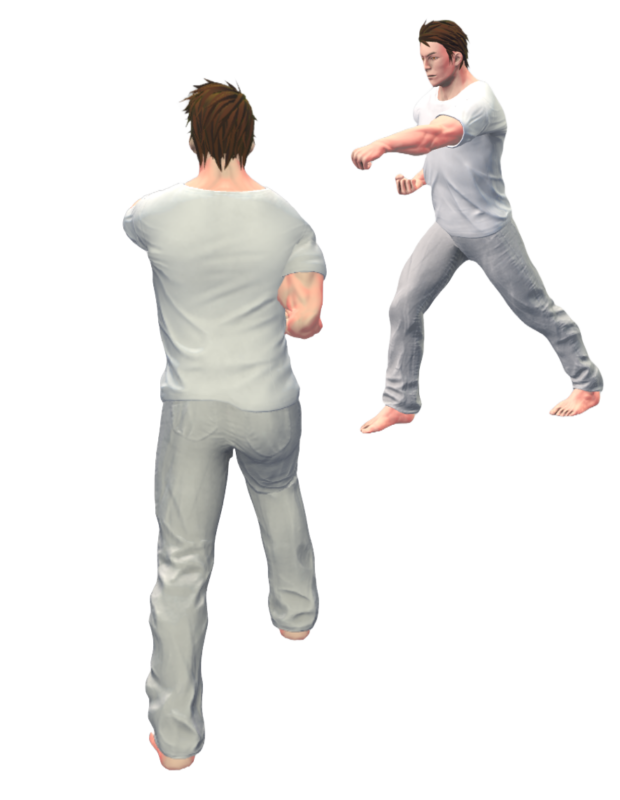

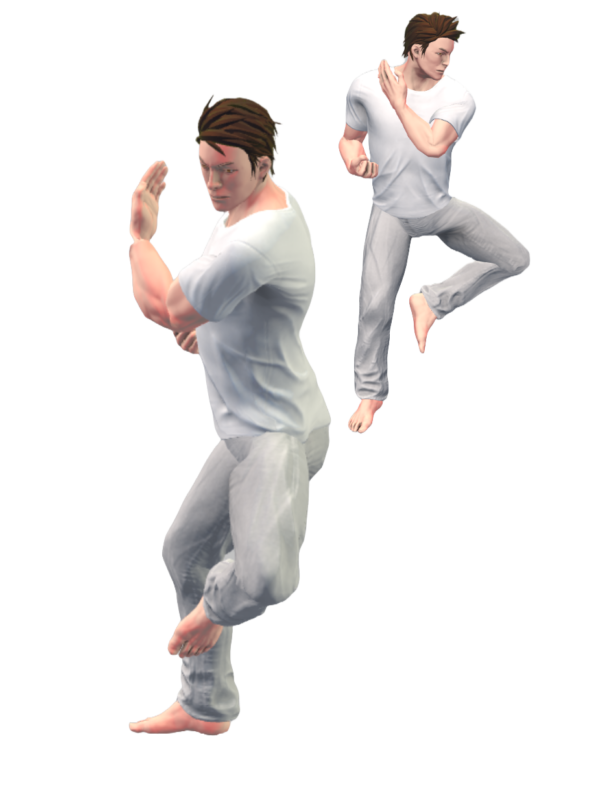

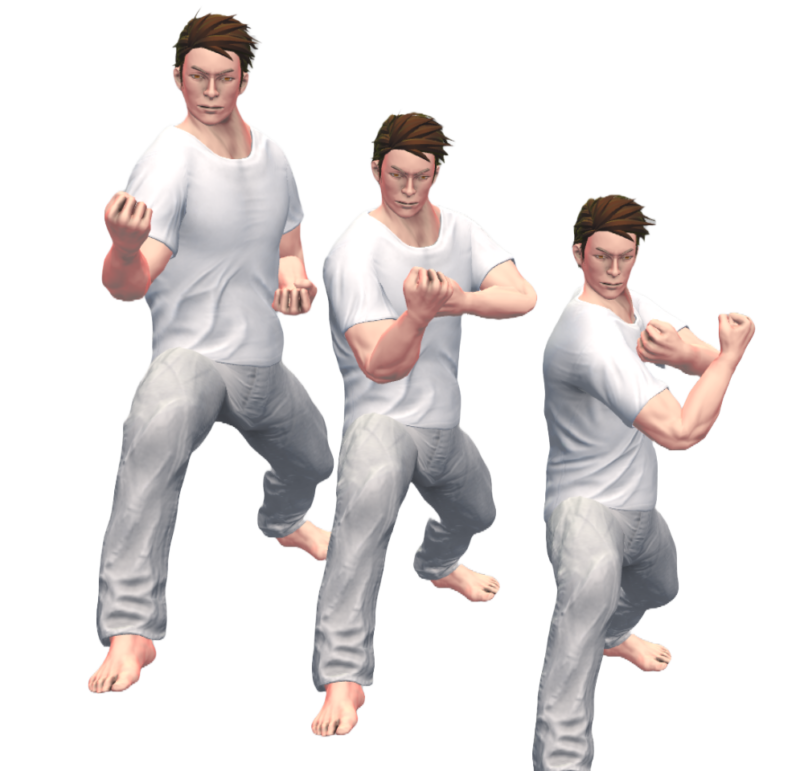

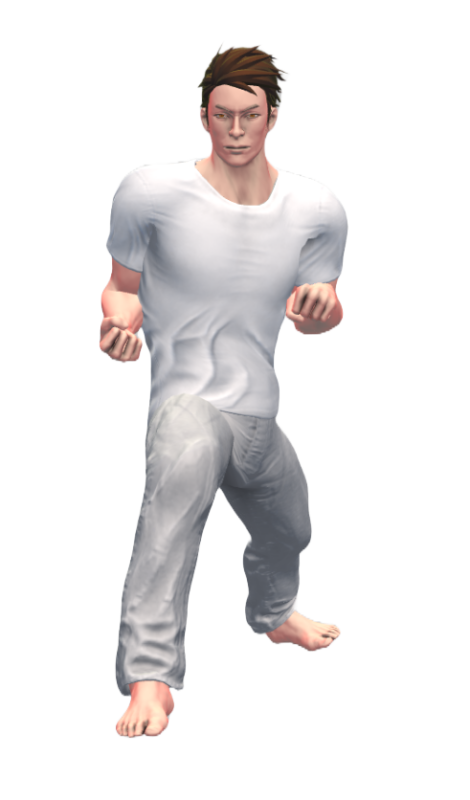

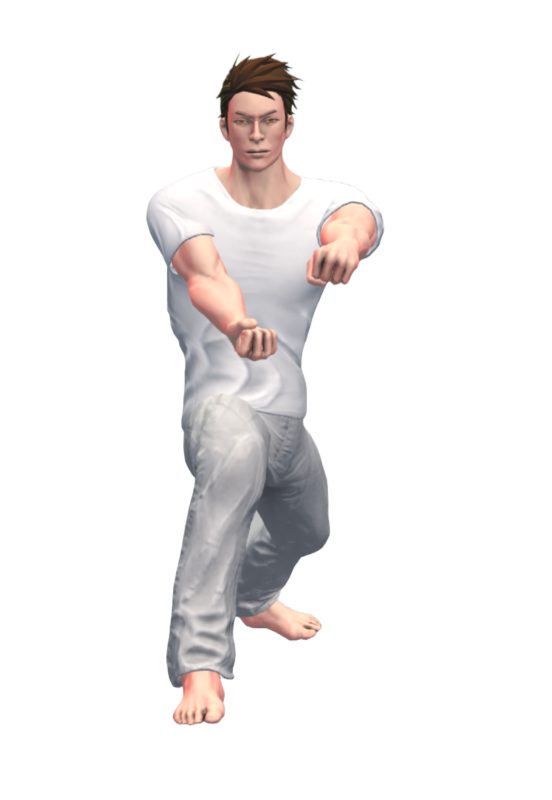

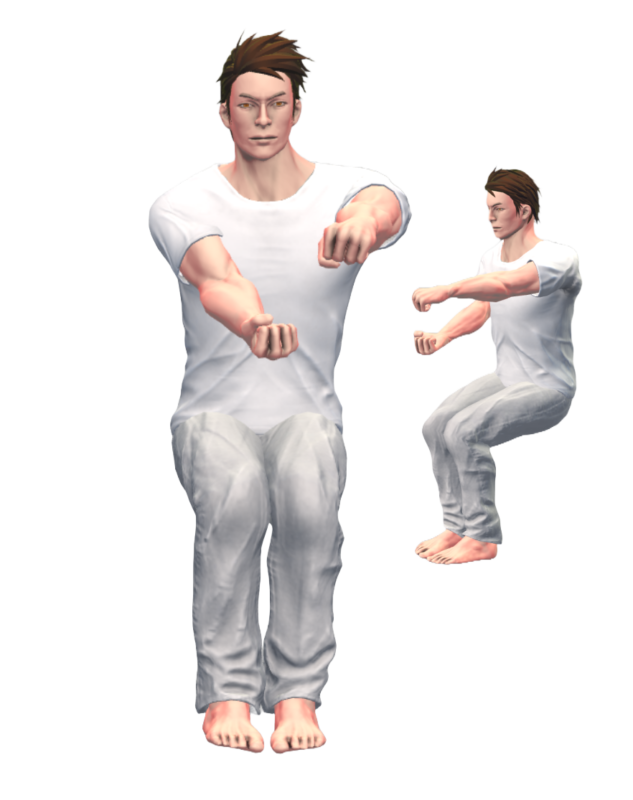

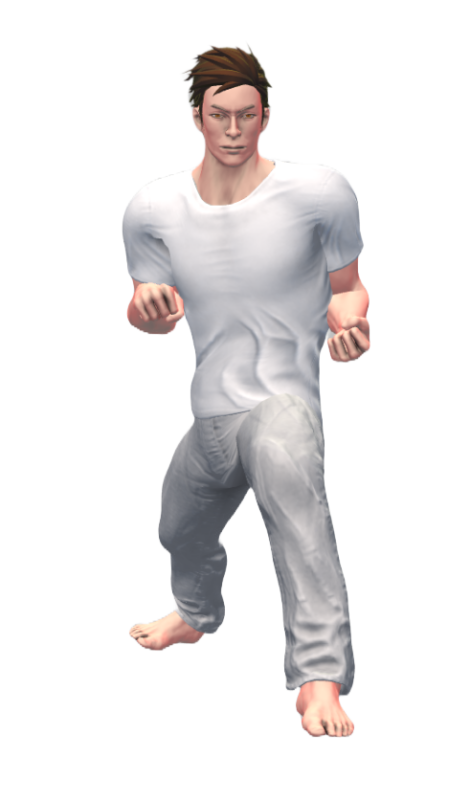

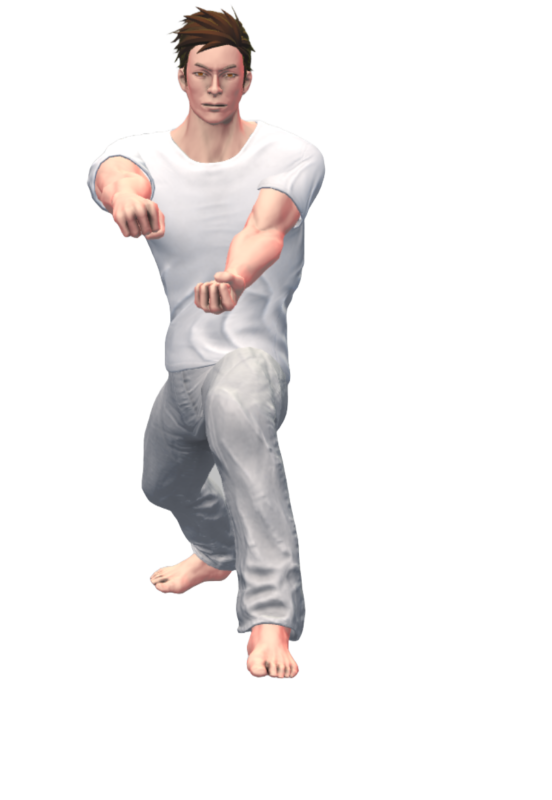

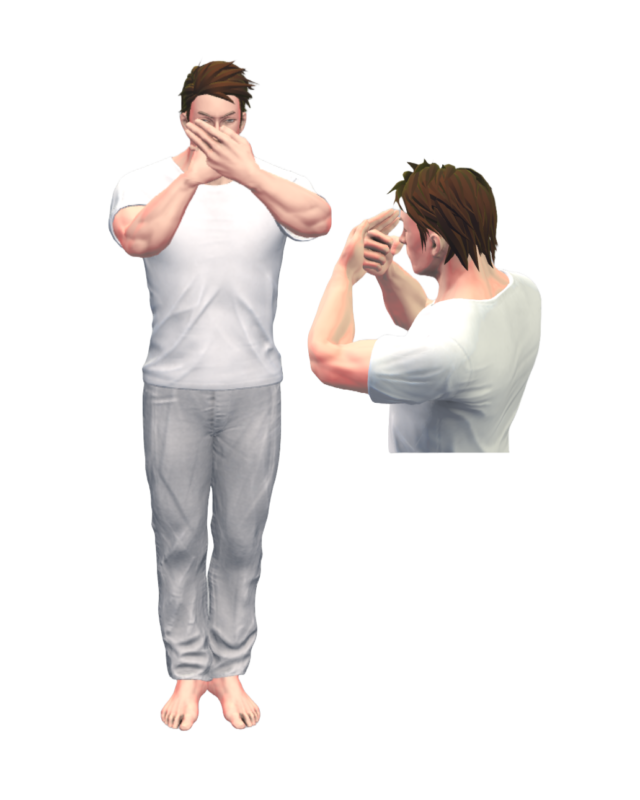

普及型II 図説

先ずは一礼から始めます!

※適宜「エイっ!」と気合を入れます。気合を入れる場所は道場の教えによってまちまちですが、肘打ちや、逆突き、諸手突きの時などに入れる場合が多い様です。

コメント